В день его 14-летия на него наступила новая жизнь. Именно: не для него, а на него.

До 1917 года день 25 октября по старому стилю и 7 ноября — по новому, был совершенно рядовым для миллионов семей в России. Для кого-то, конечно, особенным, ведь люди ежедневно рождаются, умирают и играют свадьбы. Вот и в семье инженера Франца де Милье и его жены Елизаветы 25 октября (7 ноября) 1903 года случилась радость — родился сын, которого назвали Георгием. Во-первых, в честь прадеда. Во-вторых — по Святцам, а в третьих — от Георгия до Жоржа рукой подать, что наверняка нравилось отцу-французу. Никто не знал, что самому Францу осталось всего три года жизни, а еще через 11 лет грянет революция, и его вдове и сыну придется лишиться всего, вплоть до фамилии.

Сказке конец

Елизавета Петровна Журавлева была дочкой иркутского золотопромышленника, получила образование в Институте благородных девиц. С иностранным женихом познакомилась, потому что тот приехал в развивающуюся Сибирь проектировать и строить мосты. Видимо, родителям Лизы инженер пришелся по душе, потому что молодая семья ни в чем не нуждалась: имела в Москве большую квартиру на Бронной, дачу и Подмосковье и курортный дом в Геленджике. Они любили ездить на море с маленьким сыном. Но однажды, когда мальчику было всего три года, отцу после заплыва стало плохо прямо на пляже, и он умер.

На благосостоянии молодой вдовы эта трагедия не отразилась, мальчик воспитывался с гувернантками. Взрослый Милляр знал в совершенстве английский и немецкий. Тетка его была актрисой, в детстве Георгий “живьем” слушал великих певцов Нежданову, Шаляпина и Собинова, часто ходил в театр.

От волнений Первой мировой войны Елизавета уехала в Геленджик вместе с сыном, там Жорик учился в гимназии. Но после 14-го дня рождения мальчика началась совершенно другая жизнь.

Елизавета Петровна сообразила, что с аристократической фамилией ей и сыну в новой действительности будет тяжело, и сменила ее на более нейтральную — Милляр. Георгий устроился в геленджикский театр бутафором. Он знал наизусть все пьесы и роли. Однажды, в 1920 году, ему пришлось внезапно выйти на сцену, заменив… заболевшую актрису. Ему было 17 лет, его лицо еще не утратило детского очарования, голос был высоким, плюс с детства Георгий отличался необыкновенной пластикой. Зрители абсолютно не заметили, что роль Золушки играет 17-летний юноша.

В конце концов новая власть конфисковала роскошный дом в Геленджике, Елизавета Петровна с сыном вернулись в Москву. Оказалось, что 11 из 12 комнат их квартиры были заселены, а им оставили небольшую комнатку. На этой площади Георгий Францевич прожил до 1973 года.

Сказкам начало

В 1924 году Миллер поступил в “Школу юниоров”, которую реформатор театра Всеволод Мейерхольд организовал при Театре Революции (ныне Театр им. Маяковского). “Юниоры” расшифровывалось как “юные исполнители оригинальных ролей”. Преподавал у Георгия любимый ученик Всеволода Эмильевича, в будущем знаменитый комический актер Сергей Мартинсон. Его талант плюс идеология театра Мейерхольда, построенная на эксцентрике и безупречном владении телом, окончательно отшлифовали собственный дар Георгия Милляра.

После окончания студии молодой актер был принят в Театр Революции. Он не играл главные роли, но критики его отмечали, при этом добавляя, что данные Милляра, особенно его удивительная мимика, пригодились бы в кино. Георгий и сам мечтал о том, чтобы оказаться на съемочной площадке. Но очень переживал, что кинематограф стал звуковым и режиссерам не понравится его своеобразный голос.

Поначалу ему предлагали не просто эпизоды, а мгновения на экране. А потом произошла во всех смыслах сказочная встреча с режиссером Александром Роу. Их дружба и сотрудничество продлились 35 лет.

Роу первым предложил ему главную роль — царя Гороха в фильме “По щучьему велению”. Ради того чтобы грим лег как можно лучше, Милляр сбрил себе брови. Далее последовала “Василиса Прекрасная”.

Говорят, что на роль Бабы-яги Роу планировал позвать в этот фильм Фаину Раневскую, или даже позвал ее. И якобы Милляр сказал ему: “Отдайте роль мне, какую бы женщину вы ни взяли, она не согласится, чтобы ее так уродовали. А мне без разницы”. Тем более, что у него была соседка по коммуналке — настоящая Баба-яга по характеру. В этой картине Милляр положил начало не только галерее своих изумительных “ёжек”, но и традиции играть в фильмах Роу сразу по несколько ролей.

У него не было ничего, кроме работы. Рассказывают, что еще в молодости Милляр узнал — он никогда не станет отцом. В это время Георгий Францевич был женат на актрисе, и та неожиданно забеременела. Милляр понял, что супруга ему неверна. Женщина не хотела расставаться с Милляром — тот был мягким и безотказным, но Георгий Францевич “отправил” изменщицу к любовнику и остался с мамой, которую, кстати, боялся как огня. Роу, когда “воспитывал” своего любимого актера на площадке, так и говорил: “Я маме скажу!”.

Не верь, не бойся, не проси

Периодически мы читаем про того или иного голливудского актера бомбическую новость: он сыграл в сказке! Уилл Смит сумел перевоплотиться в Джинна в “Алладине”, героическая Анджелина Джоли ради Колдуньи из “Малефисенты” терпела силиконовые скулы и горбинку на носу, Джонни Депп считает роль Шляпника в “Алисе…” одной из самых сложных в своей творческой биографии, но оно того стоило, и еще он принимал участие в подборе грима.

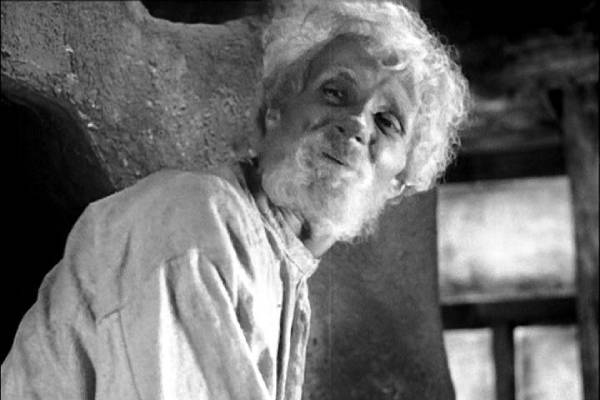

Честь этим звездам и хвала, но будь жив к этому времени Милляр, он бы над ними тихо посмеялся. То, что терпел Георгий Францевич, в отсутствие компьютерной графики и современных материалов, никакому Голливуду не понять. Литры зеленки для роли Квака в “Марье-искуснице”, несколько дублей в проруби в 30-градусный мороз на “Вечерах на хуторе близ Диканьки”, ожог ягодиц после 20 съезжаний по желобу из нагретой печи. В момент съемок “Кащея Бессмертного” в голодном 1944-м актер еще и заболел малярией и весил менее 50 кг, как будто специально для роли.

При этом Милляр никогда не интересовался гонорарами. По отношению к советской власти, отнявшей у него состояние и имя, он вел себя как истинный аристократ — не замечал ее, не верил, не боялся и не просил ничего.

Он сыграл в сотне фильмов и озвучил столько же мультиков. В “несказочном” кино его очень часто “нет в титрах”. А ведь он снимался и в таких легендах, как “Судьба человека”, “Кавказская пленница”, “Достояние республики”. В оскароносной эпопее “Война и мир” сыграл пленного солдата который вместе со своими конвоирами разучивает песню на французском языке. Произношение у Георгия Францевича было на высшем уровне. Но в анкетах он писал: иностранными языками не владею.

Носивший 30 лет одно пальто и беретик, он страстно мечтал увидеть Париж, хотя отец его был родом из Марселя. Но Милляра не пригласили даже в Венецию, когда фильм “Морозко” получил на тамошнем фестивале “Золотого льва”.

Старик Похабыч

Когда мать Милляра умерла, актер остался совсем один. Его судьба не давала покоя Александру Роу. Александр Артурович сам имел “сомнительное” происхождение: отец — ирландец, мать — гречанка. Может быть, на этой почве они и сошлись. Но у Роу была семья, дочь. Он прощал своему другу разные странности, например, то, что Милляр…как бы это сказать…любил в кадре быть слегка пьяненьким. Георгия Францевича нельзя было назвать запойным алкоголиком, но он всегда разживался у гримеров тройным одеколоном, а на съемки таскал бидон, куда поверх бутылки водки было налито молоко.

В какой-то момент в бывшую квартиру семьи де Милье в одну из комнат вселили вдову с тремя детьми, Марью Васильевну. Роу подумал-подумал и пошел к женщине с необычным разговором. Он сделал ей предложение…выйти замуж за Георгия Милляра. Соседка долго думала, ей было уже за 60, Милляру — 66. Но согласилась. И все оставшиеся 24 года жизни Георгий Францевич был окружен заботой.

После его смерти Марья Васильевна передала в Музей кино архивы Милляра. И вот тогда многие с удивлением открыли, что актер, который из фильма в фильм виртуозно играл всякую нечисть, был разносторонне талантлив. Он хорошо рисовал, в том числе шаржи. Однажды ему сообщили, что его пригласят на встречу с детьми, которая состоится в кинотеатре. Милляр решил, что каждый ребенок должен получить от него рисунок, и изобразил на листочках примерно 850 бабок-ёжек. Но встреча не состоялась…

Милляр обожал анекдоты, причем такие, что сам себя он прозвал Стариком Похабычем. Создал он и уникальную “Азбуку Милляра”, где чередовались грустные афоризмы и едкие шутки. Например — “Актер — кладбище неигранных образов”. Или, пардон, “Анализ кала — дегусрация”. “Богема — интеллигентная шпана”; “Гениальность — Редкое совпадение в природе: когда бодливой корове бог даёт рога”; «Субординация — Никогда не напоминайте слону, что его сделали из мухи”.

“Слоны” платили Милляру более чем взаимностью. Квартиру он с женой получил в 70-летнем возрасте, на краю столичной географии, на последнем этаже дома по улице Флотская (метро “Речной вокзал”), и у них постоянно текла крыша. А звание народного артиста РСФСР ему дали к 85-летию.

Зато умер Милляр легко, во сне, не дожив пять месяцев до своего 90-го дня рождения.

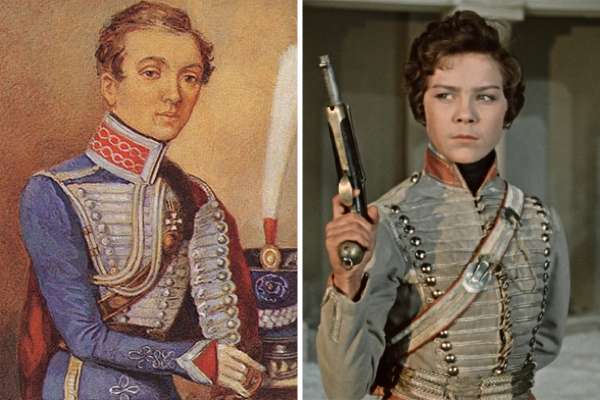

А, наверно, было бы здорово

— Под финал, под конец пути,

Напоследок сыграть… Суворова!

И тогда уж спокойно уйти…

Это его стихи.